当前位置:课程学习>>第四章>>文本学习>>知识点三

第四章 中国古代教育的成熟与僵化(宋~清中期)

知识点四 鸦片战争前的清代教育

知识点四 鸦片战争前的清代教育

清代是中国历史上最后一个封建制的朝代,其集权统治达到顶峰,特别又是少数民族政权,对知识分子和思想文化教育的控制也达到了极端的地步。

一、清代的文教政策

清代中期之前的文教政策基本与明代相同,继续尊崇儒家思想,大力提倡程朱理学,以程朱理学的新儒学为社会的统治思想和科举考试、学校教育的主要内容。清王朝入主中原后,封孔子第65代孙为“衍圣公”;封孔子为“大成至圣文宣先师”;清帝还多次到曲阜朝圣。清王朝又大力提倡读经,把“六经”说成是“帝人修身治人之道”、“万世不易之理”。清统治者特别推崇程朱理学,将之作为支配人们思想和行为的最高纲领,要求人们严格奉行。清王朝同样优待朱熹后裔,还召集理学大臣编纂《朱子大全》。

清代为了拉拢汉人知识分子,大力开科取士,扩充科举名额。对不愿参加科举、隐逸山林的学者,作出礼贤下士的姿态笼络士人,通过设立 “博学鸿词科”等手段诱引汉族知识分子为清王朝的统治服务。为了统一思想,还大规模地组织整理古籍,一方面清理无益于统治的书籍,另一方面编辑大型丛书,康熙时曾编订《明史》、《康熙字典》、《佩文韵府》、《古今图书集成》等,乾隆时曾编订《续通志》、《续通典》、《续文献通考》、《四库全书》等,其中最为著名的当属《四库全书》,它分为经、史、子、集四部,收录图书3503种,79337卷,是我国规模最大的一部丛书。

在正面引导和控制的同时,清代统治者还大力强化文化专制主义,对汉人士人实行高压政策。1657年清政府曾借口科场舞弊事件,大规模屠杀知识分子,并多次兴文字狱,对知识分子进行定罪和打击。清代还焚毁了许多不利于统治的书籍,在各级学校订立学规,如《卧碑文》、《圣谕十六条》、《圣谕广训》等等,严格控制学校教育的内容,禁止思想学术的自由传播。

清代的文教政策既带来了学校的科举大发展,也严格控制了知识分子,钳制了他们的思想,使得中国封建社会不断走向没落和腐朽。

二、清代教育的发展

清代的官学体系基本上沿袭明代制度,但也加入了民族政权特点的教育机构。

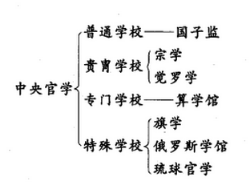

(一)中央官学

清代的中央官学体系如下:

国子监:又称太学,是全国的最高学府和最高的教育行政机关。国子监的教职主要有祭酒、司业、监丞、博士、助教、学正、学录、典籍、典簿等。国子监设彝伦堂,是皇帝“治学御讲之所”。另分设率性、修道、诚心、正义、崇志、广业六堂,是教习诸生之地,分内外两班。国子监的教学内容为四书五经、《性理》、《通鉴》,书法,清代的诏、诰、表、策论、八股文、判等知识和写作等。在教学组织上,仿照北宋的做法,实行积分法和分斋教学制度,并且沿用明朝的监生历事制。

宗学:是清宗室子弟学习的学校。创建于顺治九年(1652)。雍正二年 (1724)定宗学制度。规定凡王、贝勒、贝子、公、将军及闲散宗室子弟,年18岁以下,均可入学,年过18岁的贵族子弟也可入学。课程有清书、汉书、骑射。

觉罗学:由宗学分化而来,因宗室子弟众多,宗学容纳不下,雍正七年(1729)乃在宗学之外另建觉罗学。课程同宗学。

旗学:是旗人学校的总称,有八旗官学、八旗义学等。顺治元年 (1652)定八旗佐领下各取官学生1人,八旗各择官房1所,建为校舍,顺治二年合两旗为一学,雍正六年(1728)又恢复八旗各立一学。旗学专门教授亲贵以外八旗子弟。课程同宗学。

算学:康熙九年(1670)取八旗官学生学习算学。康熙五十二年 (1713)在畅春园建算学馆,选八旗子弟入学学习算法。乾隆四年(1739)以算学馆隶属国子监。称国子监算学。

俄罗斯学:为俄罗斯留学生所设。创设于雍正六年(1728)。教授满、汉语文及经史典籍。乾隆六年(1741)在理藩院下设俄罗斯学馆,聘请驻京俄人充任教习满汉贵族子弟学习俄文。

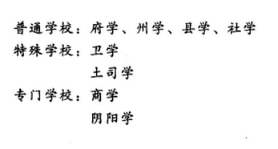

(二)地方官学

清代地方官学系统如下:

这些学校都以儒学和程朱理学为主要的教育内容,还要学习《卧碑文》、《圣谕十六条》、《御制训饬士子文》、《圣谕广训》和《大清律》等。府、州、县学的教职有教授、学正、教谕和训导,社学的教师称社师,义学的教师称塾师,井学亦为训导。清代在府、州、县学中实行“六等黜陟法”,根据学生的成绩升降其等级,对其实行动态管理,以调动其学习的积极性。

随着科举制度的泛滥,学校完全丧失自己的独立地位,地方官学的学生最为主要的目标并非掌握课业,而在于通过考试取得乡试的资格,踏入仕途,嘉庆以后,地方官学的学业已不能正常进行,“有师生之名,无训诲之实”,逐渐走向衰败。

三、书院的发展

清朝初期为了加强思想统治,采取禁止书院发展的政策,除了保留几所著名的书院以外,不允许另设书院。但是,因书院有广泛的社会基础和强大的生命力,很快又得以恢复。康熙以后,社会相对稳定,清代统治者开始转变态度,采取赐匾书籍等措施,支持书院的发展,雍正二十一年,清政府下令各省设立书院,乾隆元年,朝廷再次提倡书院,至此,书院之设,才超越前代。在政府提倡,又提供办学经费的情况下,各省省城纷纷设立书院,一些边远地区也建立了书院。

四、清代的科举制度

(一)科举考试制度

清代科举制度基本沿用明代,成为非常完备也高度僵化的制度。

清代的科举考试程序更加严格和复杂。清代规定,在乡试、会试和殿试之前,设置知县主考的县试、知府主考的府试和中央派遣的“钦命提督某省学政”主考的院试,三级合称童试,应考者称为童生,经过这三级考试者方能进入府、州、县学成为生员,同时才可以参加进一步的乡试。清代还在乡试和会试后都增加了“磨勘”和复试,对试卷进行核对,并举行复试,经过审核者才能参加下一级的考试。殿试之后,新进士还要在保和殿参加朝考,一甲前三名才能得以立即授职。

清代科举考试的内容也与明代相同,以《四书》出题,以朱熹《四书集注》为标准答案。在形式上也与明代一样,实行八股取士。乡试、会试都举行三场考试。第一场考《四书》3道,经义4道;第二场考论1道,判5道,诏、诰、表、内科各1道。第三场考经史时务策5道。

清代的科举制度进一步繁琐化和教条化,严重束缚了士人思想,清末时遭到越来越多进步人士的反对,经过改革科举名额逐渐减少。1905年时,终于得以废止。1905 年清政府制定了新学制,在中国实行了 1300 年之久的科举制宣告废除,这标志着封建旧教育在形式上宣告结束。科举制始于隋,兴盛和完备于唐,废于清末,历时1300年,是我国实行时间最长的一种取士制度,对我国以及世界的考试制度有着重要的影响。

(二)科举的影响

科举作为一种标准化的选士制度,曾经在历史上发挥过相当积极的作用。它为封建统治提供了固定的人才来源,扩大了封建统治韵阶级基础;相对于科举出现之前的察举制和九品中正制等选士方法,它较少门第、身份限制,且有了考试这一相对客观的标准,显得比较公正。科举制的实行,为普通知识分子提供了进入仕途的渠道,减轻了知识分子的抵触情绪,具有很强的蒙蔽性,一定程度上有利于社会的稳定;科举的实行还在社会上形成了向学的风气,产生了促进教育发展的效果。

但是随着封建社会的不断发展以及趋向衰落,科举成为封建统治阶级进行文化教育专制的有力工具,对知识分子产生了很大的麻痹作用;科举使得人们形成了“万般皆下品,唯有读书高”的价值取向,造成知识分子仅仅为了谋仕途、做高官而读书,从事学业有了强烈的功利色彩,严重歪曲了教育的主旨;科举的内容仅仅局限于儒家经典和华丽辞赋,远远脱离现实生活,它强调死记硬背,考试的方法僵化,尤其是在八股盛行之后,极端形式主义的做法剥夺了人们自由发挥的空间,束缚了思想发展;科举考风败坏,各种徇私舞弊行为屡见不鲜,造成了十分恶劣的影响。在这种情况下,将其取缔势在必行。

五、明末清初的教育思想

明朝后期到清朝初期,中国出现了资本主义的萌芽,封建社会的经济基础开始瓦解。与此同时,西方的科学技术知识开始传人中国,文化教育领域也出现了启蒙主义的教育思潮。启蒙主义教育思潮主张,教育要培养经世致用的实用人才,其代表人物有黄宗羲、王夫之、颜元等。

1.明末清初黄宗羲

2.明末清初王夫之

3.清初颜元

为了培养有真才实学的人,教育内容也要反对空疏无用的书本和空谈,主张“实文”、“实行”、“实体”、“实用”。在教学方法上,颜元反对理学的“主静”观点,特别强调“习行”,他提出“觉思不如学,而学必以习”,人们要获得真正有用的知识,就必须通过“习行”,把知识和实践联系起来,颜元还重视劳动在人才培养中的积极作用。颜元的强调“习行”,并非意味着他排斥书本知识,事实上他也主张通过读书获得知识,只是认为读书、讲授都必须与“习行”相结合才能获得良好的效果:.“讲之功有限,习之功无已”。