当前位置:课程学习>>第五章>>文本学习>>知识点一

第五章 中国近代教育的兴起(晚清)

知识点一 中国近代教育制度的建立

知识点一 中国近代教育制度的建立

中国近代教育制度是从引入西方教育开始的。最早是西方传教士在中国建立了教会学校,其后,清政府迫于外交和自强的需要,开办了洋务学堂。随着新式学堂在中国的发展以及对西方教育制度的介绍和了解,到晚清,中国近代学制逐步建立起来。

一、鸦片战争与教会学校

早在16世纪,西方殖民势力就已扩展到中国,而西方的传教士则是文化扩展的先锋。最早来中国的是天主教的传教土。传教士来华的目的和初衷是传教,但为了在中国的文化环境中便于从事宗教活动,传教士也向中国人介绍西方的科学文化。像利玛窦、汤若望等人就翻译和传播了不少西方的历算、天文、地理、医学等自然科学知识和哲学、教育学等人文社会科学知识。这对明清之际的学术文化产生了一定的影响。随着清政府实行禁教和闭关政策,加上教会内部的原因,传教士转入秘密活动,在中国的影响减小。

19世纪初期,基督教(新教)传教土也踏上中国土地。1807年英国伦敦会传教土马礼逊到达广州,先在中国学中文.后任东印度公司译员。为了“推进上帝裹业”的需要,马礼逊将《圣经》译为汉文,编纂了《英华字典》,1813年伦敦会又派米怜作马礼逊的助手。1818年马礼逊在马六甲开设英华学校,米怜任院长,马礼逊本人任校监。英华学校是西方传教士在中国周边建立的第一所用华语教学的教会小学,它虽未设在中国境内,但却主要面向华人传教传学.培养了一批知名人物.影响很大。马礼逊死后,1835年罗便臣等外侨在广州成立了“马礼逊教育会”。并开始筹设马礼逊学校。1839年11月,马礼逊学堂正式在澳门成立,由美国传教土布朗主持并任教,1842年迁到香港。马礼逊学堂是第一所设立在中国境内的比较正规的教会学校,其开设的课程除了中文和英文外,还包括天文、算术、几何、生理学、历史、地理等。中国近代第一个留学生容闳就是这所学校的第一批学生之一。

1842年,鸦片战争清政府战败,中英签订《南京条约》,随后一系列不平等条约相继签订,资本主义侵略者在中国攫取了许多特权,包括传教和创建学校的特权。如《南京条约》规定:“自后有传教者来至中国,须一体保护”;《望厦条约》规定可以在广州、宁波、厦门、福州、上海五个通商口岸设立教堂;《天津条约》和《北京条约》进一步允许传教士进入内地各省传教。凭借这些条款的保护,西方传教士纷纷来华传教和创办学校。1844年英国伦敦会在厦门创办英华男塾。同年,英国“东方女子教育协进杜”在宁波创办女子学塾,此为传教土在中国建立女子学校之始。1845年美国长老会在宁波创办崇信义塾。1846年美国圣公会传教土文惠廉在上海开设崇信义塾。1847年美国基督教怀恩堂在上海创设怀恩中小学堂。1848年美国美以美会传教士在福州开办男童学塾。1849年法国耶稣会传教土在上海徐汇创办圣依纳爵公学,此为天主教会最早开办的教会学校。1851年美国圣公会传教士在上海设立文纪女塾。1853年法国天主教在上海的明德女学、在天津的法汉学堂、诚正小学、淑贞女学,美国公理会在福州的格致书院等创办。1855年法国天主教会在上海设立徐汇女子学堂。1858年美国基督教归正会在厦门设立真道小学。1859年美国美以美会在福州开设育英书院。到1866年,西方天主教和基督教会在华68办的学校共75所。1877年,单基督教会创办学校就达350所,学生近6000人。1889年,教会学校约有2000所,学生约4万人。

早期教会学校主要集中在香港和开放通商的沿海城市,大多附设于教堂,规模非常小,学生人数很少,教育程度也很低,主要是一些小学性质的学校。他们通常采取免费就学的方法,以吸引中国人。主要教学内容是西方宗教的教义教规,用宗教来影响学生的思想。教会学校大都开设英语课,通常也设有数学、天文、地理等自然科学课程。除此之外,中国的经书也是部分学校的教学内容之一,传教士们把西方宗教的教义与中国的儒家思想和封建礼教相结合,以使他们容易为中国人所接受,达到传教的目的。

第二次鸦片战争后,西方列强加紧了对中国的侵略扩展。英、法、俄、美等国威逼清政府签订了《天津条约》和《北京条约》,在其中塞进“传教宽容条款”,为传教士进入内地传教打开了“合法的”大门。教会势力和教会学校因此从中国沿海向内地延伸,并且迅猛扩展开来。到1875年左右,中国境内教会学校总数约增加到800所,学生约2万人。其中,基督教传教土开办的有350所,学生有6000人,其余的均为天主教所办。此期开设的较著名的学校有:1863年天主教的上海圣方济书院,1864年美国长老会传教士狄考文的山东登州蒙养学堂,1865年美国传教士的北京崇实馆,美圣公会的上海培雅学堂,1866年天主教的天津究真中学堂,基督教的上海度恩学堂,1867年天主教的上海祟德女校,基督教的杭州育英义塾,1870年美监理会的苏州存养书院,1871年美圣公会的武昌文惠廉纪念学堂等。

西方列强为了加紧攫取中国的经济利益,控制中国的经济命脉和文化教育主权,急需大批为西方利益服务同时又熟悉中国事务,且具备中西语言能力和近代工商业知识的人才。于是19世纪70年代末以后,教会学校急剧扩展,规模也不断扩大。有的学校学生已达100人以上。虽然此期的教会学校仍以小学为主,但中学也开始发展,已占总数的7%,女学校也有所增多。教会学校为了使其培养出来的人才进入中国的重要部门.还改革招收贫寒子弟的方针,而以官绅和富家子弟为主,而且收取学费。中国籍教师也有所增加。到1900年中国教会学校总数已达到2000所,学生4万人。较为著名的学校有:1879年由雅培学堂和度恩学堂合并的上海约翰书院,1881年林乐知在上海创办的中西书院,1885年美长老会在广州开设的格致书院,1889年美传教士福开森在南京开设的汇文书院,1893年美公理会在河北通县创设的潞河书院,1897年美监理会在苏州开设的中西书院等。

进人20世纪,世界资本主义向帝国主义阶段过渡。《辛丑条约》的签订,中国内部的混乱和动荡,教会势力得以空前的大发展。到1920年,基督教徒发展到36万多人,天主教徒则有190万之众。为了从思想上和文化上控制中国,同时趁中国公立学校发展不完善之机,传教士加紧扩展教会学校,直到收回教育权运动。此期是教会教育最为繁荣的时期。教会学校从幼儿园、小学、中学、师范学校、职业学校、专科学校到大学已形成一个完整的教育体系。据1921年中国基督教教育调查团统计,基督教教会学校共6708所,学生203595人,其中初小5437所,学生151582人;高小962所,学生32899人;中学291所,学生15213人;大学18所,学生3901人。天主教教会学校6250所,学生136960人。教会学校总数将近1.3万所,学生34万多人。其中,以英美两国教会所办的学校为多。基督教比较重视发展中高等学校,教会大学中较为著名的有:1901年美国监理会开办苏州东吴大学;1904年美国长老会开办的岭南大学;1905年美国圣公会开办的上海圣约翰大学;1906年英国伦敦会、伦敦教会医学会等合办的协和医学院;1910年美国长老会开办的之江大学;外国基督教布道会、美以美会等合办的南京金陵大学;英国圣公会、公谊会等合办的华西协和大学;1913年美国北长老会、美以美会等合办的金陵女子大学等。天主教大学较少,著名的有1903年建立的上海震旦大学等。

教会学校在中国是与帝国主义侵华同步发展的,其兴起和发展是西方侵略者在我国的势力不断扩张的结果,也是清政府日益腐败、国力迅速衰败、中国进入半殖民地半封建社会的表现,他们反过来又是侵蚀中国人思想,帮助列强进行文化侵略的重要工具,某些传教士还直接扮演了侵华战争的谋士与帮凶的角色,传教士的一切活动,其目的实质上是“用十字架来战胜中国”。

从另一方面看,教会学校在传播西方教义的同时,也传播了部分自然科学知识,其学校体制、课程安排以及教学方法都与当时中国传统腐朽的封建教育不同,对封建教育产生了冲击,客观上促进了封建教育的瓦解,在一定范围内符合了当时社会的发展趋势,为中国近代教育制度的建立埋下了伏笔。从中西交流的角度来看,教会学校成为中国近代最早以学校形式传播西学的组织,具有一定的积极意义。

二、中国近代新式学校的创建与发展

(一)洋务学堂

中国近代教育的萌芽始于洋务运动时期。19世纪60年代至90年代,经过两次鸦片战争,中国国门洞开,民族危机进一步加深。清朝的统治阶级也发生了分化,一部分具有买办倾向的上层官员,形成洋务派,其代表人物有曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等。他们提出“自强”、“求富”的口号,在封建制度的范围内,引用和学习西方的先进技术,购买船舰枪炮,兴办厂矿、铁路,实行了一些具有资本主义性质的改革举措。

洋务派在兴办近代工业的同时,在教育上也采取了相应的措施,创办了许多新式学堂,以洋务运动的基本纲领“中学为体,西学为用”为办学方针,来培养洋务运动中需要的翻译、军事或是技术人才。这些新式学堂主要可以分为方言学堂、军事学堂和技术学堂三种类型:

方言学堂,也即外国语学堂,是最早设立的一类新式学堂。新式教育所以从创办外国语学堂开始,是因为对外交往的现实迫切需求。洋务派在外交中缺乏精通外国语的人才,导致既不能深人准确地了解国外情况,又一再受到西方列强的欺侮。洋务派乃提出开办外国语学校,培养精通外语的人才。洋务派开办的方言学堂主要有:1862年设立的京师同文馆,1863年设立的上海广方言馆,1864年设立的广州同文馆,1887年设立的新疆俄文馆等。

京师同文馆是清政府批准在总理各国事务衙门下设立外语学馆之后设立的,最初只设英文馆,后又增设法文馆、俄文馆等。1866年又增设天文、算学馆,从此变为一所综合性学堂。1902年并入京师大学堂。京师同文馆的学生最初全是八旗子弟,后来一些其他出身的学生也可以进人学习。教习很多由外国人担任。京师同文馆具有半殖民地半封建的性质,虽然经书的教育仍然贯穿在同文馆学习的始终,但是“西文”和“西艺”的学习已经成为主要的教学内容,并且采取了分年课程和班级授课等西方近代教学制度,是我国第一所新式学堂,被认为是中国近代教育的开端。

军事学堂,主要学习西方练兵制器等有关军事的各种知识,用来培养水军、陆军等方面的军事人才。自鸦片战争开始,中国在与西方的一次次交涉和冲突中都受到西方坚船利炮的威胁,并以失败而告终,洋务派深刻认识到坚船利炮和“养兵练兵之法”在军事上的重要性,因此才发起“自强”的洋务运动。洋务运动的一个重要内容就是办军事学校,当时主要的军事学堂有:1866年设立的福州船政学堂,1881年设立的天津水师学堂,1885年设立的天津北洋武备学堂,1887年设立的广州水师学堂,1890年设立的江南水师学堂等。福州船政学堂是我国最早的海军学校,而天津武备学堂则是我国第一所陆军学校。

1866年闽浙总督左宗棠在福州马尾设船政局,次年在局内设立船政学堂(求是堂艺局)。学堂分前后两堂,前学堂专习制造,因当时法国造船技术最先进,故注重法文,又名“法文学堂”;后学堂专习管轮驾驶,因当时英国航海技术最发达,乃注重英文,又名“英文学堂”。课程多是外国语以及算术、代数、几何、三角、物理、机械学和航海等近代技术和科学,既注重理论学习,也重视设计、制造和驾驶实践能力的教学和培养。福州船政学堂为中国培养了近代第一批科技和海军人才。福州船政厂后期的轮船均由船政学堂毕业生监造,船厂所造轮船的管驾及当时海军舰队的骨干也是船政学堂的毕业生。林泰曾、刘步蟾、邓世昌等就是其中的佼佼者。对中国近代思想文化和维新运动产生重大影响的严复也是船政学堂的学生。

技术学堂,主要教授西方先进的实用技术,培养厂矿企业医院等的技术人才。在向西方学习的过程中,洋务派逐渐认识到科技的重要性,因此开设西学课程和技术学堂。洋务派开办的技术学堂有:1876年设立的福州电报学堂,1881年设立的天津医学馆,1882年设立的上海电报学堂,1896年设立的南京储才学堂等。天津医学馆是由中国政府自办的第一所西医学堂。

洋务运动中创办的这些新式学堂,目的在于培养多个领域需要的专门性人才。虽然其创办者仍然是封建官僚,创办的根本宗旨也在于维护封建统治,但是无论从教育内容还是从教育方法上来看,它们都与传统的学校有了很大的不同,表现出明显的资本主义色彩,标志着中国近代教育的初步确立。

(二)维新教育

中国在中日甲午战争中的失败所带来的民族耻辱和危机,在深深地刺痛国人的同时,也极大地激发了国人的救国热情。洋务运动的自强努力在日本侵略中国的甲午战争中彻底破产,救亡图存已成为摆在中国人面前最紧迫的任务。在此刺激下,中国先进知识分子发起了一场轰轰烈烈的以维新变法推行“新政”的政治运动—维新运动。实际上,在洋务运动后期,王韬、马建忠、郑观应等人的思想已经突破了洋务思想的框架,为维新思想作了铺垫。到19世纪90年代,康有为、梁启超、谭嗣同、严复等就登上历史舞台,成为维新运动的领导人和维新思潮的代表人物。

维新派认为,“新政”是建立在“新学”基础上的,西方之强不是强在技艺上,而是强在“学”上。康有为说:“尝考泰西之所以富强,不在炮械军兵,而在穷理劝学。”“泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学。新法之书,凡一名一器,莫不有学,理则心伦、生物,气则化、光、电、重,蒙则农、工、商、矿,皆以专门之士为之,此其所以开辟地球,横绝宇内也。”而要提倡新学,最根本的就是要“兴学育人”。康有为强调:“欲任天下之事,开中国之新世界,莫函于教育。”欧美的强盛就是以教育为本的结果,日本的崛起也是因为重视教育发展教育而达于“骤强”。因此,康有为就把兴学校看做是维新变法中最紧要之事,“今变法百事可急就,而兴学养才不可一日致也,故臣请立学亟亟也。”梁启超更将中国之命运与新式教育的发展联系起来,“亡而存之,废而举之,愚而智之,弱而强之,条理万端,皆归本学校。”严复反复论证了教育与国家和社会的关系,急切地指出只有从教育上着手,国家之事方能有所作为。因此改革封建教育,培养新式人才是救亡图存、实现变法的根本。为此他们积极成立学会、创办报刊来宣传自己的政治和教育主张,并在各地广泛建立学堂以“开民智”,实现自己的政治目标。

1895年,维新派成立了北京强学会和上海强学会,作为积极宣传变法维新的组织。同一年,康有为和陈炽在北京创办《万国公报》,后改名《中外纪闻》,将其作为北京强学会的机关报,开始用报刊来宣扬自己的思想。与此同时,维新派在上海创办《强学报》,成为上海强学会的机关报。1896年,梁启超在上海创办《时务报》,1897年严复在天津创办《国闻报》,1898年维新派在北京成立了保国会。这些学会和报刊的创立,成为传播新思想的有力媒介,虽然他们屡屡遭到封禁,但却在社会上形成了无法阻挡的变法思潮。

维新派创办了许多新式学校,直接贯彻自己的教育思想,培养变法人才。维新派创办的新式学堂有万木草堂、时务学堂、通艺学堂、浏阳算学馆、时敏学堂、务本学堂、经正女学等10多所维新学堂。其中影响最大的是万木草堂和时务学堂。

万木草堂是康有为1891年在广州建立的,1894年被清政府解散,1896年后又进行讲学活动,戊戌变法失败后停办。万木草堂是康有为研究维新理论,宣传变法思想,培养维新人才的重要阵地。学堂反对传统的教育模式,要求学生关注时务,学以致用。在教学内容上主张中西兼通,促进学生德智体多方面发展。学堂课程主要有:义理之学,包括孔学、佛学、周秦诸子学、宋明学、泰西哲学;考据之学,包括中国经史学、万国史学、地理学、数学、格致学;经世之学,包括政治原理学、中国政治沿革得失、政治经济学、群学;文字之学,包括中国辞章学、外国语言文字学等,并贯穿有演说、体操、游历、音乐等活动。万木草堂在变法期间达到极盛,学生曾至千人。万木草堂培养了不少维新人士,其著名者有梁启超、陈千秋、徐勤等。

时务学堂是湖南的维新人士及支持维新运动的官员黄遵宪、熊希龄、谭嗣同、陈宝箴1897年在长沙创办的,聘梁启超为中文总教习。第二年因变法失败,学堂被迫解散,1899年改为求实书院。梁启超为学堂制定了《时务学堂学约》十条:立志、养心、治身、读书、穷理、学文、乐群、摄生、经世、传教。学堂课程分普通学与专门学,普通学设有经学、诸子学、公理学、中外史志及格算诸学之粗浅者;专门学设有公法学、掌故学、格算学。时务学堂师生一边讲学,一边宣传维新思想,鼓吹民权,不但培养了维新人才,而且改变了湖南的学风,推动了湖南维新运动的开展。

维新派在变法运动期间创办学校仅是其在教育成就中很小的一个方面,其重大成就和影响还在于对中国教育近代化的全面推进上,这就是“百日维新”中的教育改革。在康有为等维新人士的推动下,光绪帝1898年6月11日颁布“明定国是诏书”,宣布变法维新。此后又发布了一系列的变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化教育等方面的改革。教育上的改革包括破旧和立新两方面。有关废八股、变科举等破旧之举在前节已述,这里主要分析建立新的学校制度方面的改革。

1.设立京师大学堂

百日维新期间,光绪帝数下谕旨,再三督促,并严词警告,若再拖延,即严惩不贷。于是军机大臣、总理各国事务大臣迅速议奏。该奏议由梁启超仿照日本和西方学制起草,并参酌本国情形,拟定了《京师大学堂章程》。《章程》共8章52条,内容包括总纲、学生功课、学生人学、学成出身、聘用教习、设官、经费等。学堂以“培植非常之才,以备它日特达之用”为教育目标,在“中学体也,西学用也,二者相需,缺一不可”的宗旨下,教学内容是“中西并重,观其会通,无得偏废’。光绪帝批准了该《章程》,并委任孙家鼐为管学大臣,管理京师大学堂事务。“百日维新”期间,京师大学堂并未开学,仅作了规划、选址、聘教习等筹办工作。但戊戌变法失败后,京师大学堂仍得以保留,与铁路矿务局一起成为硕果仅存的两项维新成果。

2.兴办三级学堂和专门学校

康有为在变法中曾上《请饬各省改书院淫祠为学堂折》,建议改直省书院为中学堂,乡邑淫祠为小学堂。光绪帝采纳了康有为的奏议,下令各省、府、厅、州、县之大小书院,一律改为兼习中学、西学之学校。并以省会之大书院改为高等学堂,郡城之书院改为中学堂,州县之书院改为小学堂。这就建立起一个三级学堂的系统,初步搭起了中国近代学制的框架。光绪帝还诏令地方自行捐办的义学、社学等,也一律中西兼习。民间祠庙也由地方官晓谕民间,一律改为学堂。光绪帝期望由此而广开兴学之风,实现“人无不学,学无不实”。此外,又筹建各类专门学堂,如铁路、矿务、农务、茶务、蚕桑、医学等学堂,意在培养实业人才,以振兴实业。

3.八股取士,改革科举制度

1898年6月23日,光绪帝下令废除八股考试,“自下科始,乡会试及生童岁科各试,向用四书者,一律改试策论。”6月30日光绪帝又颁令:“乡会试既改试策论,经济岁科,亦不外此,自应并为一科考试,以免纷歧。至生童岁科试,著各省学政,奉到此次谕旨,即行一律改为策论,毋庸候至下届更改。”7月19日,光绪帝批准了礼部拟定的《遵议乡会试详细章程疏》,下诏“著照所议,乡会试仍定为三场:第一场试中国史事国朝政治论五道,第二试时务策五道,专问五洲各国之政,专门之艺,第三场试四书义两篇,五经义一篇。”虽然在变法失败后,清政府仍然恢复了八股制度,罢经济特科,但是这次冲击无疑对于科举的最终废止发挥了作用。

三、中国近代教育制度的建立

(一)废除科举

只有改革旧的教育制度才能确立和巩固新的教育制度。近代以来有识之士一再提出要改革和废除科举,戊戌变法科举改革虽失败,但其趋势已不可逆转。1901年,湖广总督张之洞、两江总督刘坤一、两广总督陶模、广东巡抚德寿、安徽巡抚王之春、御史张百熙等及政务处和礼部相继上书,奏请变通科举。8月,清政府下令《以策论试士禁用八股程式》:“自明年为始”,嗣后乡、会试,生童岁科考试,进士朝考、殿试,“均以中国政治、史事及各国政治、艺学命题。以上一切考试,凡‘四书’‘五经’义均不准用八股文程式,策论均应切实敷陈。”又下令“嗣后武生童考试及武科乡会试,着即一律永远停止。”至此,自明代以来实行的八股考试正式废除。

1903年3月,直隶总督袁世凯、署理两江总督张之洞上《奏请递减科举折》,认为朝廷不罢科举,天下士林则心存观望,而不能专心注重学堂发展。因此提出按年递减科举取士名额,学政岁科试分两科减尽,乡、会试分三科减尽。并以学堂取中之额补充科场递减之额。1904年1月,张百熙、荣庆、张之洞在复奏重订学堂章程后,附呈《奏请递减科举注重学堂片》,提出将科举学堂合并为一,并根据当时中国学堂普遍未立的情况,建议“将科举旧章量力变通”,乡会试每科递减名额三分之一,学政岁科每次递减四分之一,到末科中额减尽即停止科举考试。清政府批准了此奏议,下令自丙午(1906年)科始,将科考中额逐科递减,侯各省学堂办齐,再将科举学额分别停止,归学堂考取。

1905年9月,直隶总督袁世凯、盛京将军赵尔巽、两湖总督张之洞等会奏,认为“欲补救时艰,必自推广学校始;而欲推广学校,必自先停科举始。”科举不停,民间相率观望,“学堂决无大兴之望。就目前而论,纵使科举立停,学堂遍设,亦必须十数年后人才始盛。如再迟至十年甫停科举,学堂有迁延之势,人才非急切可成,又必须二十余年后,始得多士之用。强邻环伺,岂能我待?”要求立停科举。迫于形势和全国舆论压力,清政府下令:“著即自丙午科为始,所有乡、会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。”至此,自隋代开始,延续1300多年的科举考试制度终于结束了其历史使命。

(二)近代学制的建立

1.教育宗旨

清政府在废科举、兴学校的教育改革中,始终贯穿着“中体西用”的精神。教育改革的一系列措施和方法都是在“中体西用”的思想指导下制定和实施的,清政府还将“中体西用”明定为教育宗旨。

“中体西用”是“中学为体,西学为用”的省称,“中学”,又称“旧学”、“内学”,指中国传统文化,特别是指曾长期被认作中国文化核心的儒家伦理纲常名教;“西学”,又称“新学”、“外学”,泛指西方文化,其具体内涵随着中西接触的加深和中国社会思想的进步,不断更新、发展和丰富。冯桂芬1861年提出:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”主张“采西学”,“制洋器”。郑观应说:“中学其本也,西学其末也;主以中学,辅以西学。”王韬说:“形而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜。”“器则取诸西国,道则备自当躬。”薛福成说:“今诚取西人气数之学,以卫吾尧舜禹汤文武周孔之道。”上海中西书院掌教沈毓桂1895年第一次采用了“中学为体,西学为用”这八个字。但将中体西用思想表达得最为明确和系统的是张之洞。正是在张之洞等人的影响下,“中体西用”成为清末改革的指导思想和办学宗旨。

清政府在1901年废科举兴学校的“新政”改革中,以“中体西用”为方针,“朝廷以更新之故而求之人才,以求人才之故而本之学校,则不能不节取欧美日本诸邦之成法,以佐我中国二百余年旧制。”“其教法当以四书五经、纲常大义为体,以历代史鉴及中外政治艺学为用,务使心术端正,文行交修,深通时务,讲求实济,庶几植基端,本成德,达材用,副朕图治作人之至意。”《奏定学堂章程》规定:“中小学堂宜注重读经以存圣教。外国学堂有宗教一门,中国之经书即是中国之宗教。若学堂不读经书,则是尧舜禹汤文武周公孔子之道,所谓三纲五常,尽行废绝中国必不能立国矣。”其后张百熙、荣庆、张之洞在呈奏《重定学堂章程折》中明确提出:“立学宗旨,无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术一归于纯正,而仿以西学,沦其知识,练其技艺,务期他日成才,各适实用,以仰副国家造就通才、慎防流弊之意。”1906年学部建立后,正式颁布教育宗旨:“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”。忠君、尊孔是“中国政教之所固有,而亟宜发明以距异说”,这实际上就是坚持中国传统之学,即“中学为体”;尚公、尚武、尚实是“中国民质之所最缺,而亟宜箴砭以图振起”,这实际上就是学习近代西方各种学问技艺,即“西学为用”。 “中体西用”不仅是晚清教育改革的指导思想和教育宗旨,也为晚清教育改革提供了理论基础,在相当一段时间内为中国近代的教育改革起到了积极有效的推动作用。但“中体西用”不管在理论上还是在实践中都存在严重不足和缺陷。其根本目的是为了维护封建专制统治,随着近代化的发展,“中体西用”就成为更大规模吸收西方文化教育的阻碍,变为对中国传统教育进行革命性变革的阻力,由对中国教育近代化的促进而转变为对教育近代化的反动。

2.壬寅学制

1902年清政府颁布了由管学大臣张百熙拟定的“学堂章程”,这些学堂章程包括《京师大学堂章程》、《考选入学章程》、《高等学堂章程》、《中等学堂章程》、《小学堂章程》和《蒙学堂章程》,总称为《钦定学堂章程》。这是中国近代最早制定的学校教育制度。因1902年为农历壬寅年,故又称“壬寅学制”。

《钦定学堂章程》具体规定了各级学堂的性质、办学宗旨、人学条件、课程设置、学制年限等内容。这一学制将学校体系在纵的方面分为三段七级。第一阶段为初等教育,包括蒙学堂4年,寻常小学堂3年,高等小学堂3年;第二阶段为中等教育,设中学堂一级,4年;第三阶段为高等教育,包括高等学堂或大学预科3年,大学堂3年,及不定年限的大学院。在横的方面,设实业学堂和师范学堂:与高等小学堂平行的是简易实业学堂;与中学堂平行的是中等实业学堂、师范学堂;与高等学堂平行的是高等实业学堂、师范馆和仕学馆。壬寅学制已提出国民义务教育,并重视实业教育和师范教育。为吸引学生,还给学堂学生赏以科举功名。但壬寅学制虽经公布,却未施行。

3.癸卯学制

由于壬寅学制制定仓促,未得实行,1903年,张之洞、张百熙、荣庆等重新拟定新学制,于1904年1月颁定实行《奏定学堂章程》,由于拟定年份为癸卯年,故称癸卯学制。

癸卯学制规定了各级各类学堂的宗旨、任务、入学条件、修业年限、课程设置及相互之间的衔接关系。癸卯学制将在学校系统纵的方面仍分为三段七级:第一段为初等教育,包括蒙养院4年(3-7岁),初等小学堂5年(7-12岁),高等小学堂4年(12-16岁)。第二段为中等教育,设中等学堂一级5年(16-21岁)。第三段为高等教育,包括高等学堂或大学预科3年,大学堂3年到4年,通儒院5年。

在横的方面设师范学堂和实业学堂,师范学堂:分初级师范学堂和优级师范学堂,分别招收高等小学堂毕业生、初级师范学堂和普通中学堂毕业生,培养高等和初等小学堂教员、初级师范学堂和中学堂教员旨。实业学堂:分实业学堂、补习实业学堂、实业师范学堂三类。实业学堂又分初、中、高三级。初级实业学堂有农业、商业、商船三种,相当于高等小学堂程度。中等商业学堂有农业、工业、商业、商船四种,相当于普通中学堂程度。高等商业学堂有农业、工业、商业、商船四种,相当于高等学堂程度。补习实业学堂有普通实业学堂和艺徒学堂两类,相当于高等小学堂程度。实业师范学堂有农业、工业、商业三类实业教员讲习所,相当于高等学堂、大学预科程度。

这是第一个由政府颁布且付诸施行的近代学制,仍然抄袭了日本学制的基本框架,带有资本主义色彩。它是张之洞等为代表的洋务派“中学为体,西学为用”思想的产物,学制中强调:“无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术壹归于纯正,而后以西学淪其智识,练其艺能,务期他日成才,各适实用,以仰副国家造就通才,慎防流弊之意。”各级学校开设了西方的课程;采用西方近代的教学方法;学校的培养目标开始转变成为各种专业人才;重视实业教育和师范教育;开始认识到初等教育应为义务教育等。

但与此同时,“中小学堂,宜注重读经,以存圣教”,教学内容中经学占有很大比重,封建气息浓厚;并且学制中没有女子的地位,认为“中西礼俗不同,不便设立女学”,“若设女学,其间流弊甚多,断不相宜”,之后虽然由于资产阶级民主思想的传播和舆论的压力,于1907年设立了女子小学以及女子师范学校,但仍然限制男女同校,男教师不能任教于女学堂,体现了“男尊女卑”的封建观念;学制在一定程度上还和科举制度相挂钩,根据学生的成绩和品行,“奏请赐予各项出身,分别录用”;对于学生也仍然有门第等级的限制;还监视学生行动,禁止学生干涉政治等等。

以上这些特点说明,癸卯学制归根结底是为了在国门洞开的新形势下维护清朝的封建统治,具有半殖民地半封建性质。癸卯学制整个学习年限过长,是我国学程最长的一个学制。但它的颁行对于我国近代教育制度的统一和发展有着重要意义。

4.近代的教育行政制度

中国传统的政治制度中没有专门的教育行政机构,科举考试和学校教育由礼部兼管。礼部有四司:仪制、祠祭、主客和精膳。仪制司的职责主要是“掌学校贡举之法”,所管辖范围为“掌朝廷府属乡国之礼,稽天下之学校,凡科举,掌其功令”。但礼部并不是专门的教育行政机构。在这种体制下,教育行政的特有功能不可能得到重视和发挥,学校也因此很难获得强有力的行政支持而稳定持久的发展。

自1862年同文馆成立以来,新式学堂日益增多,学堂的管理问题也就随之而来。如同文馆先隶属总理衙门,后又归于外交部。其他新学堂也多从属于各省总督和总理衙门。但这些部门本不是专门的教育职能机构,不可能将主要精力放在教育管理上,也很难管理好教育。而旧制度下专门管理教育的礼部和各省学政却并不负责新学堂的管理,这就严重地阻碍了新学堂的创建和发展。为了推进全国教育发展,保证新学制的贯彻执行,设立专门的教育行政机构就极为必要而且势在必行。

1898年京师大学堂成立,其章程规定“各省学堂皆当归大学堂管辖”,确立了京师大学堂兼有管理各省学堂的职责,这样它既是全国的最高学府,又是最高的教育行政机构。京师大学堂之设是建立中国近代教育行政的初步尝试,也反映了中国近代新旧教育体制转换之中的特有形态。1901年,清政府实行“新政”,建立新学制,并要求整顿全国学校,学务日益繁重,礼部更加难以兼管学政。清政府因此特设管学大臣,并任命“张百熙为管学大臣,将学堂一切事宜,责成经理”。管学大臣既是京师大学堂的校长,又是全国教育行政机关的长官。

在新式学校迅猛发展的形势下,京师大学堂的管学大臣于自身事务尚且自顾不暇,更不可能兼管全国学务。因此,1903年,张之洞、张百熙、荣庆在《重订学堂章程》的《学务纲要》中明确提出“必须于京师专设总理学务大臣,统辖全国学务”。还建议学务大臣之下设“属官”,分为专门、普通、实业、审订、游学和会计六处。1904年,京师大学堂乃改设“总监督”一员,专管大学堂教务。另又在其上设立学务大臣和六处属官。这一制度施行时间虽较短,但却是中国近代中央教育行政机构的肇端。

1905年,经政务处奏请,清政府下令设立学部,并将国子监撤销,有关教育事务全部归学部管理。这样,中国近代统辖全国教育事务的最高行政机关就正式成立。学部最高长官为尚书,下设左右侍郎,均为政务官。又下设左右丞、左右参议、郎中、员外郎、主事等各项事务官。学部的组织机构由五司十二科构成:总务司,包括机要、案犊、审定三科;专门司,包括政务、庶务两科;普通司,包括师范教育、中学教育、小学教育三科;实业司,包括实业教务、实业庶务二科;会计司,包括度支、建筑两科。每司置郎中一员,总理司务。各科置员外郎一员,设主事一员,办理科务。此外,另设司务厅,掌管印信收发文件,又设编译图书局、京师督学局、学制调查局、高等教育会议所、教育研究所等附属机构。1909年全国划分为12个视学区,学部设视学官,轮流到各省视察教育。

1906年,清政府撤销各省提督学政,裁撤学务处或学校司等省级教育行政机关,改设提学使司专管全省教育,设提学使1人,归督抚节制。并在省会设学务公所,置议长1人,议绅4人。学务下设总务、普通、专门、实业、会计、图书六课,各课设课长1人,副课长1人,课员1-3人。另设省视学6人,巡视府厅州县学务。各厅州县设劝学所,置总董1人,统辖本地学务。各属应就所辖境内划分学区,每学区设劝学员1人,负责推动本区教育。这样就建立起了从中央到地方的教育行政系统。

四、近代教育的发展

(一)清末新式学校的发展

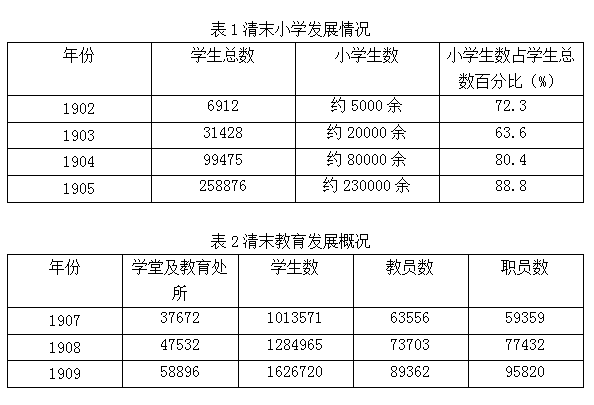

虽然中体西用的办学指导思想与近代教育精神还有一定距离,但它基本上适应了中国当时的社会、文化和教育状况,对中国近代教育的发展起到了积极的推动作用。制定统一的教育宗旨,创立完备的学校体系,建立专门的教育管理机构,这就使中国近代教育不但在形式上建立起来,而且在实质上也有了巨大进步和飞速发展。小学的发展最为迅速(见表1),其他各级各类教育也有长足的进步(见表2)

清末新教育的发展,使得西方的思想和文化大量输人,同时接受了新式教育的知识分子也逐渐成长起来。这些新知识分子在新的思想武器下深刻地认识到清政府的统治和封建制度的腐败,乃产生了进行资产阶级革命的思想,并付诸行动。而为了为资产阶级革命准备思想和人才基础,他们积极创办符合资产阶级思想和革命要求的新型学校,爱国学社、爱国女校、大通师范学堂就是其中最有影响的。

爱国学社:1902年由中国教育会蔡元培、章太炎等在上海创立,以支持学生反对封建当局的正义斗争。蔡元培为总理,吴稚晖为舍监。学校的主要任务是传播民主主义思想,培养资产阶级革命分子。该校分寻常和高等两级,课程主要体现了西方资产阶级的学说,包括社会、国家、经济、政治、法理及心理、论理等科,实行学生自治制度,在《章程》中写道:“重精神教育,重军事教育,而所授各科学皆为锻炼精神、激发志气之助。”学生积极参加政治运动,教员为《苏报》撰写评论,为当时的爱国革命运动作出了贡献。1903年,因为《苏报》案而被政府解散。

爱国女学:1902年春由中国教育会蔡元培、蒋观云创办。旨在培养女刺客,是一所女子革命学校。低年级班授予普通知识,高年级则开设法国革命史以及理化课等。不取“贤妻良母主义”,而是“以暗杀于女子更为相宜,于爱国女学,预备下暗杀的种子”。爱国女学1908年曾被迫解散,辛亥革命后续办,在革命斗争中起到了一定的作用。

大通师范学堂:1905年由光复会成员徐锡麟、陶成章在浙江绍兴创办大通师范学堂。1907年曾由秋瑾主持校务。该校名义是培养小学体育教师,实际上也在从事革命活动,成为江浙革命的联络机关之一。特别强调军事体育的训练,如兵式体操、器械体操、夜行军等。学生大部分为光复会成员,参加了徐锡麟和秋瑾的武装起义。1907年7月起义失败后学校被查封。

这些资产阶级性质的新型学校既是清末中国资产阶级革命的基地,也为资产阶级革命骨干人才和资产阶级思想的传播起到了重要作用。

(二)留学教育的发展

中国人留学海外是传教士的教会学校开始的。1847年,在马礼逊学校读书的容闳、黄宽、黄胜随传教士布朗赴美,成为中国最早的留学生。19世纪60年代,洋务派为了学习西方先进技术,培养洋务人才,开始倡议派遣人员去国外游历学习。

容闳1854年耶鲁大学毕业后回国,立志将美国教育输入中国。1860年,曾向太平天国洪仁玕提出实施新政的7项建议。1867年,容闳在通过江苏巡抚丁日昌代奏的条陈中向清廷建议:“政府宜选派颖秀青年,送之出洋留学,以为国家储蓄人才。”1870年又通过丁日昌向曾国藩提出派遣留学生的教育计划,该计划由曾国藩、李鸿章联名向朝廷呈奏,并获得批准。曾、李所以积极支持留学教育,是因为在他们看来,西学“苟非遍览久习,则本源无由洞彻,而曲折无以自明”,只有身入其中,才能得其精奥。故而若能选“聪颖幼童,送赴泰西各国书院,学习军政、船政、步算、制造诸学,约计十余年,业成而归,使西人擅长之计,中国皆能谙悉,然后可以渐图自强。”左宗棠也认为:“遣人赴泰西游历各处,藉资学习,互相考证,精益求精”,可使“我之神智日开,以防外侮,以利民用。”进而,洋务派还认识到,留学不限于英、法、美等国,无论何国,只要有所长,尽可随时斟酌资遣;又提出哪国的某项技术最好,就去该国学这门技术;后来还看到幼童留学的不足,提出选派学有所成的生徒赴外国游历,以“开扩耳目,既可以印证旧学,又可以增长心思。”洋务派的留学教育主要是派遣留美和留欧学生。

1871年,曾国藩、李鸿章上《选派幼童赴美肄业酌议章程折》,并附《挑选幼童赴美肄业章程》12款。其中提出:在上海设局挑选幼童,每年派送30名,4年计120名,15年后,每年回国30名。清政府乃按此计划实施,并任命陈兰彬、容闳为赴美留学正、副监督,负责驻美管理学生工作。1872年8月第一批幼童赴美,随后,1873年6月、1874年11月和1875年10月第二、第三和第四批幼童也相继赴美。幼童赴美规定肄习西学,如军政、船政、步算、制造诸学,但在传统教育观念的影响下,学生须“随时课习中国文义”,如孝经、小学、五经及国朝律例等。正是因为保守势力的阻挠,1881年7月,清政府关闭留学事务所,留学生分三批被撤回国内。

与此同时,福州船政学堂也在积极筹划派遣学生赴欧留学。1873年沈葆祯奏请选派船政学堂学生出洋留学,但因经费问题和发生日本侵犯台湾事件,未能实现。1875年,船政大臣沈葆祯再次奏请派生徒赴英、法游历。奏准后,即选派船政学堂魏瀚等5人随船厂法国监督日意格赴欧游历。1876年李鸿章选派海防营武弁卞长胜随德国都司李劢协赴德国军营学习兵技。1877年李鸿章、沈葆祯又联名奏请遣派福州船政学堂学生赴欧留学,3月31日福州船政学堂第一批留学生乘船赴欧。1881年12月,李鸿章又选派船政学堂第二批留学生赴欧。1886年5月和1897年6月,第三、第四批船政学堂学生也仿前例赴欧洲留学。留学教育冲破了中国传统教育的藩篱,它使中国学生在全新的环境中接受近代教育的熏陶,全面接触和认识西方文化。其影响不仅在于培养了一批近代人才,如詹天佑、严复等,更在于他们回国后,开创了一种新的人生价值、思想观念和社会事业,从而冲击并转变着社会风气,推动中国教育和社会、文化由传统走向近代。

此后,中国的留学教育由涓涓溪流逐渐蔚为大观,特别是甲午战争深深地刺痛了中国人的心灵,乃痛下决心学习西方科学技术和文化。1896年,清政府派遣唐宝锷等13名学生去日本留学,自此揭开中国留日序幕。1898年起,清政府把各省选派留日学生作为一项政策固定下来。

1901年,清政府实行新政,倡导留学,1903年公布《约束奖励游学毕业生章程》,明确了对留学生的奖励和管理方法。1905年,科举制废除,读书人开始向国外尤其是较近的日本寻求出路,1906年留日学生数计8000以上,达到了最高峰。这些留日学生中的一部分归国后成了资产阶级革命的代表人物,在辛亥革命中发挥了较大的影响。学部于1905年拟定留日学生章程,后来又制定了留欧美各国学生的章程。1908年美国实行“退款兴学”,将庚子赔款的一部分退还中国以发展教育,清政府1909年在华盛顿设立游美学生监督处,管理中国留美学生,同时在北京设立游美学务处,负责留美学生的选拔派遣。1911年,留美预备学校—清华学堂建立,教学内容和方法上都采取美国的样式,教学语言也采用英文,教学质量比较高。这些措施使得留美学生越来越多。1910年前后,出现了近代中国第一次留学高潮。

留学教育使中国知识分子比较深入地接触了西方先进的文化和科学技术,为中国带来了先进的思想,并且促进了清政府更大范围的开放,促进了中国的近代化发展。