当前位置:课程学习>>第四章>>文本学习>>知识点三

第四章 中国古代教育的成熟与僵化(宋~清中期)

知识点三 明代的教育

知识点三 明代的教育

1368年,朱元璋在南京称帝,国号为明。1402年,燕王朱棣夺取帝位后,改北平为北京,并于1421年正式迁都北京。明代表现出中国封建社会后期的特征,一方面生产和经济继续发展,商品经济活跃,城市繁荣,文化发达,一方面君主专制的中央集权也趋于顶峰,政治腐朽,贫富分化,对思想和文化教育的控制日益严密。

一、明代的文教政策

朱元璋吸取元代灭亡的教训,重视“文治”和学校教育,提出“朕为治之要,教化为先;教化之道,学校为本”,以后明代1的历任皇帝也继承了这种做法。同时,为了加强专制统治,明代特别重视从思想和行为上控制知识分子,禁锢学术的自由发展。

(一)尊孔崇儒,表彰理学,大兴学校

朱元璋在争夺天下时就罗致人才,尊崇儒学。建国后,朱元璋下诏表示“愿与诸儒讲明治道”;“命儒臣纂礼书”;规定国家取士以宋儒传注为标准;诏儒士为武臣讲经史;令儒臣辑录《五经》、《四书》及《性理大全》,颁行天下;表彰程朱后裔及门人。

(二)牢笼士人,禁锢思想,控制学校

明朝在立国初,朱元璋就下诏设科举,并规定务必取“经明行修,博通古今,名实相称者”。朱元璋还经常向全国访求贤才,招纳明经儒士,给高官厚禄。而为了禁锢士人的思想,加强文化专制,朱元璋还创设了八股取士,以固定的形式和内容来压制士人的思想。

正是在这样的文教政策下,明代既呈现出教育高度发达,思想和学派活跃的局面,又显示出文网严密,士人备受打击的情况。

二、明代的教育发展

明朝的官学和私学都比较发达,建立了从中央到地方的完备的教育系统。

(一)中央官学

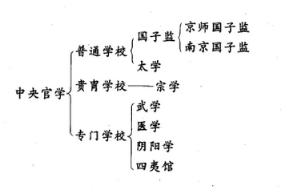

明代的中央官学主要有国子监、太学、宗学、武学、医学和阴阳学等。其体系如下:

(二)地方官学

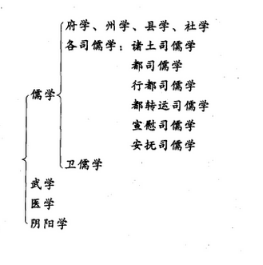

明代地方官学十分发达,其系统如下:

三、明代的书院和私学

(一)书院

明初,因为汉族统治恢复,提倡科举,重视官学,士人也都热衷于正统学业,书院受到冷落。明中叶后,因为科举越发僵化,官学有名无实,一些理学家为救治时弊,多立书院,授徒讲学,于是,书院兴盛起来。书院讲学之风盛行一时。书院的自由讲学与统治者的文化专制不相容,明中叶后日趋腐败的政治必然遭到儒家士大夫的批评,双方的矛盾越来越加强。

(二)私学

明代的私学和官学互为补充,可以分为蒙学性质的私学和对象为成人的高级私学。还出现了程度从低到高两级合一的私学。进行蒙学教育的私学有家塾或蒙馆,最初教授百家姓、千字文等,其后也有经史律算的内容,当时还出现了《小儿》、《续小儿语》等幼儿教育教材。成人私学的形式主要是结庐、讲学、授徒等。

四、明代的科举制度

(一)科举制的完善

明代的科举制度与前代相比更加完备,学校和科举的联系也更加紧密,科举必由学校,“学校以教育之,科目以登进之”。此外,明代的科举制定了详细的科举程序。

(二)科举考试的内容变革

明代对科举考试的内容进行了一些改革。明太祖时首创八股取士,规定科举考试的文体一律采用“八股文”。

八股取士制度的特点是科举考试的规范化和标准化。八股文是一种专门文体,又称制艺、制义和时文。八股文的结构体裁有一套固定的格式,包括破题、承题、起讲、起股、中股、后股、束股和大结股八部分组成。

1.确定“三年大比”制度

洪武十七年 (1384年)正式规定每隔三年,举行一整套自下而上的考试步骤。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

每逢子、卯、午、酉年的八月举行乡试,称“秋闱”

每逢丑、辰、未、戌年的二月举行会试,称“春闱”

这些年头称为“大比之年”。

2.考试过程改为四个阶段

童生试(院试):州县级考试,考中者称为“生员、秀才或相公”,送到省里去参加乡试 ,第一步称为“童试”,也可说是预备性考试。

乡试:省级考试,每三年一次,八月举行,称“秋闱”,考中者称为“举人”,其中第一名称为“解元”。

会试:中央级考试,在乡试后第二年举行,试期在春季二月,称“春闱”,考中者称为“贡士”,第一名称为“会元”。

殿试:考中者称为“进士”,发榜分为三甲,第一甲的三人,称“状元、榜眼、探花”,赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。殿试由皇帝亲自主持,考期在会试一个月以后,取中的贡士参加,一般只考一场对策。殿试一般没有淘汰,只是通过考试把应试者(即贡士)排出名次。

3.考试的手续更为严密

童子试:考试之日黎明前点名入场,入场时要经过严格搜检,解开头发,脱下外衣,不许携带片纸只字及金银等物。入场后发给试卷,考生按卷面铃印的坐号入座,随将大门、仪门封锁。

4.确定八股取士的考试形式

八股文是明清科举考试的主项,源于宋代王安石改革科举制度所采用的经义。八股文亦称时文,都是俗称,它的正式称谓是制义或制艺,题目只能出自《四书》、《五经》的文字,是阐述命题义理的作文,又简称《四书》(《五经》)义或文。

八股文有极其严格的文体要求,文章从破题、承题、起讲、开始,正文部分分为起股、中股、后股和束股,两两对偶,构成八股,最后以大结为全文的结束语。

第一是“破题”,用两句话破题目要义;

第二是“承题”,承接破题的意义而阐明之;

第三是“起讲”,为议论的开始;

第四是“入手”,为起讲后的入手之处;

第五是“起股”,又称“提比”;

第六是“中股”,又称“中比”;

第七是“后股”,又称“后比”;

第八是“束股”,又称“束比”。

八股文的特点:

1.取材于四书五经

2.代圣人立言

3.采用排偶文字,文体本身集诗、赋、论、策于一体。

五、王守仁的教育思想

王守仁(1472~1528),字伯安,浙江余姚人。因曾在阳明洞书院讲学,并自称阳明子,后世称其为阳明先生。由于其为官镇压起义,讲学教化麻痹民众,受统治者的称许,谥号“文成公”。其著作有《王文成公全书》等。

王守仁继承和发展了陆九渊的学说,反对朱熹的“性即理”,提出了“心即理”的主观唯心主义学说,认为心外无事,心外无物,心外无理。其教育思想,正是建立在这种主观唯心主义的哲学理论基础之上的。

从“心即理”和“良知即是天理”出发,王守仁提出“学以去其昏蔽”,要通过教育发扬人的本心所具有的“良知”,“明其心”,教育的根本问题在于内心的修养,“致良知”,知行合一;认为道德教育的目的是“明人伦”。

王守仁提出了几种道德修养的方法:静处体悟、事上磨练、省察克治、贵于改过。

在教育内容的问题上,王守仁主张把六经作为基本教材,但反对盲从六经。

在教育方法上,主张对于要“随人分限所及”,因材施教。他认为良知人人具有,而资质各有不同。

王守仁还对儿童教育提出了很多有价值的观点。他针对当时社会中体罚儿童、“不知导之以礼”的做法,提出教育必须顺应儿童的性情。