当前位置:课程学习>>第二章>>文本学习>>知识点一

第二章 中国古代教育的创建(夏~春秋战国)

知识点一 夏、商、西周的教育

知识点一 夏、商、西周的教育

一、夏代(约公元前21世纪-约公元前16世纪)的教育

夏朝是我国历史上第一个奴隶制国家。从考古发现和文献材料来看,夏代是文明程度相当高的社会,生产力较原始社会有了很大发展,农业方面已经出现了多种作物,夏人已掌握了铸铜技术,夏代已进入青铜时代,制作了相当多的青铜器,特别是礼器和兵器。据推测,我国文字的最初产生应当在夏代,这些都为夏代学校的正式形成奠定了基础。

(一)夏代的学校

夏代的学校,虽然仍无直接证据,但是在古籍中已有明确的记述。先秦文献中记载的夏代学校有三种:“庠”、“序”、“校”。

不论从名称还是从规制上看,夏代的“庠”极有可能是从之前虞舜时代沿袭下来的,但是已经有了一定的区别。夏代的“庠”已经不再是所有人接受教育的场所,转而为奴隶主贵族所独揽,成为奴隶主阶级的专门教育机构。“序”是夏代创造的一种新型学校,主要对贵族子弟进行严格的均是训练。金文的“序”字,象人在“个”中射箭的样子,以表示习射之所。“序”本身就是“射”的意思。“校”的出现比“序”晚,“校”字本意为用木竹编围起来的养马之所,后逐步演变成为练武、比武的场所。“校”的内容不仅仅局限于骑射,还增加了身体机能的锻炼。在这里,奴隶主贵族及其子弟要接受更加广泛的培养,以强健身体、学习军事机能。因此,“校”的教育意义要大于“序”。

夏代的“庠”、“序”、“校”在我国教育发展史上具有特别重要的意义,它们继承了原始社会学校萌芽时期的某些教育内容和育人功能,而且将其进一步扩大,尤其是“校”的出现,已经具备了学校的雏形,其教育内容与形式对学校的发展意义重大。

(二)夏代学校的教育对象

在阶级社会里,教育同物质的生产资料一样,为统治阶级所占有。夏代的学校教育对象只能为贵胄子弟。

(三)夏代学校的教育目的

夏代“为政尚武”,主张“以射造士”,教育目的突出表现为培养奴隶主贵族的武士。

(四)夏代学校的教育内容

1.军事教育。夏代统治者很重视军事教练。当时,弓箭是重要的武器,成为教练的主要项目。“习射”是军事教育的重点。当然,除此之外,也有其他铜兵器的使用方法的学习,包括青铜戈、和刀、钺等。

2.宗教教育。《礼记﹒表记》中说:“夏道尊命,事鬼敬神而远之。”当时的宗教教育以敬天尊祖为中心。

3.人伦道德教育。《孟子﹒滕文公上》指出,古代的学校有共同任务,“皆所以明人伦也。”朱熹注解说:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。此人之大伦也。庠序学校,皆所以明此而已”。

二、商代(约公元前16世纪-约公元前11世纪)的教育

商朝奴隶制进一步发展,生产力日益提高,文化更加丰富,科学已经相当发达,教育也有了明显的进步。

(一)商代的学校

商代的学校:除了继承夏代遗产外,有所创新,如瞽宗——商代特有的学校。

商朝的学校不仅有古籍记载,而且有丰富的地下发掘文物作为实证。在甲骨卜辞中发现有“教”、“学”、“大学”等字样,是商代已经有学校教育的明证。

(二)商代学校的教育对象

商代学校由国家管理,受教育是奴隶主阶级的特权。

(三)商代学校的教育目的

培养尊神重孝、勇敢善战的未来统治者。

(四)商代学校的教育内容

商代学校进行多方面的教育训练,其中思想政治教育和军事训练是最重要的两个方面。

1.思想政治教育:为加强统治的需要,奴隶主贵族极力提倡宗教迷信,把本族的祖先作为至高无上的神,尊神和孝祖实际就成为同一回事。所以,商代把“孝”作为思想教育的中心内容,是奴隶主教育的中心特点。

2.军事教育:“射”、“御”。奴隶主阶级依靠其军事武力来维持统治。古代战争武器以弓箭为主,射箭是军事教练的主要内容。战车是依靠马来拉动的,因此武士还要学会驾驭车马。

3.礼乐教育:殷人迷信鬼神,经常举行祭祀活动,这类活动都要有相应的礼仪和音乐。

4.书数教育:阅读和书写、数学。①甲骨文中发现不少练字的骨片。②商代在天文、历法方面已有很大进步。它们都离不开数学,甲骨文中出现的数字,最大的已达到三万。出土文物还表明,商代已能进行一般的算术运算,并能绘制较复杂的几何图形,所以算学必然也已成为学校教学的内容。

商代教育是一份重要的历史遗产,西周就是在此历史基础上进一步发展的。

三、西周(公元前1046年-公元前771年)的教育

西周是中国奴隶制的全盛时期,即我国奴隶制社会高度发展的时期。中国历史进入奴隶制社会后,奴隶主贵族垄断政权,为培养子弟成为统治人才的需要而设置了教育机构,形成学校制度。这种制度可概括为“学在官府、政教合一、官师不分”。西周贵族教育制度在当时是世界最先进的。

(一)西周的学校教育制度

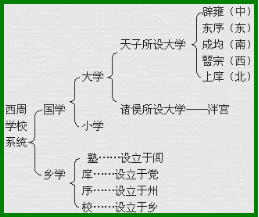

西周已经具有从中央到地方的较为完善的学校教育制度,从设置上看,学校可分为两类:一类是国学,一类是乡学。

国学设于王城及诸侯国都,是专为奴隶主贵族子弟设立的,按学生的年龄与程度可分大学与小学。天子所设的大学,规模较大,有“五学”之称,即辟雍、成均、上庠、东序、瞽宗。其中辟雍(又称“太学”)是中心,四面环水。除了位置居中的“辟雍”以外,还有东南西北四学:“帝入东学,上亲而贵仁;入西学,上贤而贵德;入南学,上齿而贵信;入北学,上贵而尊爵;入太学,承师而问道。”这些学校的教授内容有所不同,辟雍为习射练武、举行盛典之所,由太师、太保、太傅负责,天子每年都会在辟雍举行大籍,以表示对农业的关心,礼毕还会举行大射,教师和贵族子弟都会参加;南学成均为学乐之所,由大司乐负责;北学上庠为学书之所,由诏书者负责;东学东序为习舞之所,由乐师负责;西学瞽宗为演礼之所,由礼官负责,其中又以辟雍最为尊贵。诸侯所设的大学,规模比较简单,仅有一学,因半环以水,故称“泮宫”。这说明西周的国学也具有明显的等级性。

乡学是地方学校,是按照当时地方行政区域为一般奴隶主和部分庶民子弟设立的,规模比较简单,只有小学一级。具体名称并不统一。《周礼》:“乡有庠,州有序,党有校,闾有塾。”《礼记·学记》:“家有塾,党有庠,术有序,国有学。”它们主要是进行道德感化的政教合一的场所,其对象是郊区或是地方的一般贵族子弟,奴隶和庶民仍然被排挤在校门之外,不能分享受教育的权利。

(二)西周的学校教育内容

夏朝“以射造士”——商朝“以乐造士”——西周“以礼造士”。

西周的学校制度及“六艺”教育传统对后世封建社会的教育也产生了深刻的影响。

西周的教育内容和科目很多,因教育对象、程度和时间的不同而不同。《礼记·王制》中说:“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书。”《礼记·文王世子》载:“春夏学干戈,秋冬学羽龠。”“春颂夏弦,……秋学礼,……冬读书。”总的来说,西周学校教育的基本内容就是“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数。

“六艺”之名始见于《周礼·地官》:大司徒“以乡三物教万民而宾兴之;一曰六德:知、仁、圣、义、忠、和;二曰六行:孝、友、睦、姻、任、恤;三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数。”“六艺”又有“大艺”、“小艺”之分,礼、乐、射、御为大艺,是大学的课程,书、数为小艺,是小学的课程。

礼乐:礼即宗法等级、道德规范和生活中的各种礼仪礼节。《礼记·曲礼》中说:“夫礼者,所以定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非也。……道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辩讼,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定;宦学事师,非礼不亲;班朝治军,莅官行法,非礼威严不行;祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。”可以看出,礼是西周的立国之本,包括各种政治法律制度、伦理道德规范、生活习俗礼仪,礼的教育就是政治伦理道德教育,是六艺的核心。乐包括音乐、诗歌和舞蹈,是礼仪的重要组成部分,《礼记·文王世子》:“礼所以修外,乐所以修内。”西周还设有专门的乐师。礼乐是当时宗法等级制度的一种表现形式,对于礼乐的重视表明了周朝在政治上对礼制的追求,实质是要求各阶层遵守等级名分,以维护和巩固贵族阶级的统治。

射御:射,即射箭技术的训练;御指驾驭战车的技术训练。射御是军事教育方面的内容。西周时以兵车为主要作战形式,而进攻时的主要武器是弓箭,故射御是贵族子弟必须掌握的基本军事技能。根据《礼记·射义》的记载,周天子选择卿、大夫、士的方法就是试射,诸侯每年贡士于天子,天子试之于射宫,合格的才能参加祭奠。在尊礼思想的影响下,射御的训练是和礼乐教育紧密联系在一起的,射对于礼仪也有很高的要求,需要“饰之以礼乐”,动作节奏也要符合乐律。

书数:书即文字读写的练习,数即算法的学习,也包括天文、历算等自然科学知识。书数也就是指基础文化课的教育。因为书数的学习主要安排在小学时期,地位相对礼乐、射御来说较低,故又称“小艺”。但是传说《周髀算经》已经作为当时的教材,说明周朝的书数教育也发展到了一定水平。

六艺的教育是西周教育的主要特征,它以礼乐为中心,内容也比较多样,发展初期也比较具有实用性,是周朝统治者培养文武兼备的人才、维护自己统治的一种有力工具。《说苑·君道》记载,周成王曾告诫负责治鲁的伯禽说:“夫有文无武,无以威天下;有武无文,民畏不亲;文武俱行,威德乃成。”六艺教育正是西周政治、经济发展的条件下,奴隶主阶级利益和要求的表现。

(三)西周的教育管理

管理机构:西周的官学分为“国学”和“乡学”,管理上也分为中央和地方两级,分别管理这两种学校。国学地位很高,按照不同类别分别由中央重臣进行负责。乡学则主要由管理民政的司徒总负责,各自有明确的职责规定。如大司徒除了“以乡三物教万民而宾兴之”以外,还负有“联师儒”的职责,每月颁行教法,下达于小司徒、乡大夫等属官,要求他们教治下民。他们还要考核乡学推荐的贤能者,选贤贡士。

视学制度:西周有严格的视学制度,并将养老与视学结合起来,天子诸侯每年视学,同时举行隆重的养老典礼。一年之中,天子视学4次。视学制度的目的在于通过天子诸侯的“尊年敬德”向天下推广孝弟之道,教化百姓,维系统治,对国学的学生也是很好的教育。正如《礼记·乡饮酒义》所记载,“民知尊长养老而后能入孝弟,民入孝弟,出尊长养老而后成教,成教而后国可安也。”

教师管理:根据《礼记》的一些记载,国学的教师有大司乐、乐师、师氏、保氏、大胥和小胥等几种;而乡学的教师有大司徒、乡师、乡大夫、州长、党正、父师和少师等几种。大司乐负责宗教祭祀和国家大典,是最高的礼乐官员,兼管国学事务,国学的其他教师也均为军官或乐官等;负责乡学的司徒为地方民政官员,兼管地方教育。西周的教师管理表现出官师合一的特点,非官吏不能成为教师。

入学资格:在年龄方面,《大戴礼记·保傅》说:“古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉。束发(指15岁)而就大学,学大艺焉,履大节焉。”然而,对此的记载并不是十分一致。《尚书大传》说:“十有三年始入小学”,20岁方入大学。入学年龄的差异主要缘于学生身份的不同,表现出宗法制度对教育的制约。在资格方面,。奴隶是不可能进入学校接受正规的教育的,贵族子弟又根据不同的高下等级享受不同的待遇。接受大学教育有着严格的资格限制,《礼记·王制》记载说:“王大予、王子、群后之大子、卿大夫元士之嫡子、国之俊选者皆造焉。”只有少数人才有进入大学的希望。

修业年限:古籍中没有明确的记载,根据《礼记·学记》“七年小成”、“九年大成”的记载,国学可能有小学7年,大学9年的规定。

考核奖惩:西周制定了视学制度,视学时举行隆重的礼节。对于学生已经有了分年考查的方法,根据《礼记?学记》记载:“一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。”

对于合格的学生,给予官职、爵位和俸禄。《礼记·王制》说:“大乐正论造士之秀者,以告于王,而升诸司马,日进士。司马辩论官材,论进士之贤者,以告于王,而定其论。论定,然后官之;任官,然后爵之;位定,然后禄之。”对于乡学中的优秀者:“命乡论秀士,升之司徒,日选士。司徒论选士之秀者而升之学,日俊士”,可以将其选送到国学进一步深造。

对于不合格的学生,《礼记·王制》载:“将出学,小胥、大胥、小乐正简不帅教者,以告于大乐正,大乐正以告于王。王命三公、九卿、大夫、元士皆入学,不变。王亲视学,不变,王三日不举,屏之远方,西方日棘,东方日寄,终身不齿。”不服管教者层层上报,待天子亲自视学还不悔改者流放远方“终身不齿”;乡学中不守教规者,经教育感化仍不悔改就调动学区,再不悔改也要予以放逐。西周学校中还实行体罚制度,“朴作教刑”,“巡舞列而挞其怠慢者”,对学生的管教十分严格。

总之,西周已经形成了一套比较完备的教育管理制度,代表了奴隶制学校教育的最高水平,对后世的教育影响深远。

(四)西周的教育特点

“学在官府”是西周教育制度的主要特征,即:

1.惟官有书,而民无书。

2.惟官有器,而民无器。

3.惟官有学,而民无学。

“学在官府”主要体现学术和教育为官方所把持,国家有文字记录的法制规章、典籍文献以及祭祀典礼用的礼器全都掌握在官府,普通百姓根本无缘接触到。民间无学术,也就无学校教育可言,只有广义上的生产劳动和社会生活教育,而此类教育通常都是融合在生产和生活中进行的。学在官府具体表现为官师不分和政教合一。官吏既负行政职责,也有教学的任务。